旅における出会いと別れーC・W・ニコルさんとの出会いと別れー(賀曽利隆:冒険家)#出会いと別れの心理学

旅は出会いと別れが凝縮されています。1960年代に20代でバイクでアフリカ大陸を一周されて以来、70代の今に至るまで世界を旅し続ける冒険家、賀曽利先生に、ご自身の旅の中で体験された出会いと別れについて、特に印象に残っているエピソードをお書きいただきました。

2020年4月3日、自然保護活動家で知られるC・W・ニコルさんが亡くなった。

79歳だった。ぼくにとっては忘れることのできない人なので、強い衝撃を受けた。

ニコルさんに最後にお会いしたのは、2015年11月9日。信州・黒姫のご自宅を訪ねた。すると「アファンの森」を案内してもらい、黒姫の郷土料理店「北川」でご馳走になった。イワナとニジマス、信州サーモンの刺身を食べながら、信州の地酒を飲んだ。

ニコルさんにご馳走になったイワナとニジマス、信州サーモンの刺身

ぼくが初めてニコルさんに出会ったのは1968年のことで、今から53年も前のことになる。友人の前野幹夫君と2人でスズキのTC250を走らせ、アフリカ大陸を縦断中のことだった。その時、ぼくは20歳、ニコルさんは27歳だった。

1968年12月6日、エチオピアの古都ゴンダールに到着。ゴンダールは首都アディスアベバから750キロ北の町だ。町の人たちに聞いて、イギリス人のニコルさんを訪ねた。ニコルさんはゴンダールから100キロほど離れたシミアン山地にナショナルパークをつくるため、エチオピアに派遣されていた。

ニコルさんの家にたどり着くと、日本人の奥さんが出てきた。大柄な、明るい感じの奥さんは、僕たちの顔を見て、「まあ!」と、驚きの声を上げた。まっ黒に日焼けした日本人が2人、それもつぎはぎだらけのズボンをはき、傷だらけのヘルメットをかかえているのだから、驚くのも無理はない。

「さー、どうぞ」と、気をとりなおして、奥さんは僕たちを家の中に招き入れ、手づくりのクッキーを出してくれた。

夕方になって、ニコルさんが帰ってきた。

長身のがっちりした体つきで、目がやさしい。

「え? オートバイでアフリカ大陸を縦断中だって? それはすごい!」

ニコルさんは日本語が上手だ。それだけではない。空手の有段者で、日本の文化にも詳しい。1940年にイギリスのウェールズで生まれたニコルさんは、10代の頃から北極探検を繰り返している筋金入りの冒険家だ。その時に仕留めた白熊の毛皮をエチオピアに持ってきていた。僕たちはその白熊の毛皮の上に座ってニコルさんの話を聞いた。

ニコルさんが日本に来たのは空手を習うためで、東京・池袋の道場に通った。その時に奥さんと知り合った。ニコルさんにとって日本は、イギリスとカナダ同様、故郷と呼べる国になったのだ。

「あと2年、エチオピアにいるけど、そのあとは日本に帰る。水産大学に入って、水産資源の勉強をしたい。その知識を持って、もう一度、北極に戻りたいんだよ」

ニコルさん夫妻には2人の子供がいた。3歳になる健太郎君と1歳になったばかりの美和子ちゃんだ。僕たちはその日から1ヵ月近くもニコルさん一家と過ごすことになる。

翌12月7日は、ニコルさんにゴンダールの町を案内してもらった。マルカード(市場)を歩き、ゴンダール城を見てまわった。

その日の夜、ニコルさん宅は国際色豊かな客人でにぎわった。シミアンへの道路建設の予備調査に来た5人のロシア人、世界でもシミアンにしかいないワリアイベックスというカモシカを研究しているスイス人夫妻、ゴンダールの学校で英語を教えているピースコープ(平和部隊)のアメリカ人、ニコルさんの助手のエチオピア人、それと僕たち2人の日本人。ビールを飲み、ウイスキーを飲み、ウオッカを飲みながら、最初のうちは英語での会話だったが、酔うほどにロシア語が、ドイツ語が、アムハラ語(エチオピア語)が、そして日本語が飛び交うようになった。ベタベタに色分けされたモザイク模様の世界地図を見るかのようだった。

翌12月8日、ニコルさんは5人のロシア人をシミアンに連れていくことになり、僕たちも一緒に連れていってもらった。ゴンダールから北東に100キロのデバレクという村まで車で行き、そこでウマやラバ、ロバに乗り換え、シミアン山地に向かっていく。

ぼくはラバに乗った。

「ニコルさん、ウマにもラバにも乗ったことがないけど、大丈夫かなぁ」

「賀曽利さん、平気、平気。オートバイよりよっぽどカンンタンだよ」

馬上の人ならぬラバ上の人となり、シミアンを目指した。

山を越え、谷を渡り、デバレクを出発してから7時間後にシミアンに着いた。

シミアンはエチオピアの最高峰ラスダシャン(4620m)の南西に広がる高原地帯。高さ900メートルの滝もある。スイス人夫妻が研究しているワリアイベックスも、この垂直に切り立った断崖に生息している。ニコルさんは「シミアン・ナショナルパーク」をつくろうとしていたが、その拠点になる家を建設中だった。標高3000メートルを超えるシミアンの朝晩の冷え込みは厳しい。朝方には霜が降り、水溜まりには氷が張る。

シミアンからゴンダールに戻ると、ディストリクト・コミッショナー(地方長官)の家に招かれた。ニコルさんに連れていってもらったのだが、ディストリクト・コミッショナーというのは昔の封建領主のようなものだという。

エチオピアの主食のインジェラと辛い肉汁のワットとともに、蜂蜜を発酵させたタッジという黄色い酒がふるまわれた。タッジは口あたりのいい酒で、グイグイ飲んで、酔っぱらってしまった。ニコルさんは酔っぱらった日本人2人を連れて、ゴンダールの自宅に戻るのだった。

「カソリさん、マエノさん、ちょっと手を貸してもらえないだろうか」

とニコルさんに頼まれ、ぼくたちはシミアンの家造りの手伝いに行くことになった。

シミアンでの一日は、清冽な清水で顔を洗うことから始まる。パンと紅茶の朝食を食べ、仕事を開始。石を積んで階段をつくったり、柱を磨いたり、こねた土を壁に塗りつけたり、トイレをつくったり、ペンキを塗ったり…。

ニコルさん一家に別れを告げる日がやってきた。

別れの日の早朝、ニコルさんはワリアイベックスがいるかもしれないという断崖に連れていってくれた。すると見事な角を持ったオスを見ることができた。それにつづいてメスとかわいらしい子供たちを見ることができた。全部で7頭。ワリアイベックスは目のくらむような断崖を美しい姿をひるがえしながら走り去っていった。

東京にはニコルさん一家の方が、先に帰っていた。桜上水のお宅を訪ねると、庭を宴会場にして、その夜はニコルさんとの盛大な飲み会になった。ニコルさんとはその後、屋台で飲むこともあった。

1971年から1972年にかけては、スズキ・ハスラー250を走らせての「世界一周」。この時は、ニコルさんとカナダで再会した。

ロンドンからロシア船で渡ったモントリオールから、カナダを横断するトランス・カナダ・ハイウェイを西に行き、ウイニペグの町に到着。ここで、ロンドンで受け取った手紙の住所をたよりに、ニコルさんの家を探した。

マニトバ大学に近いニコルさんの家に着くと、奥さんが家から飛び出してきて、「まあ、元気だった?」と言ったが、ぼくはとっさに言葉が出ず、なつかしさで胸がいっぱいになってしまった。

ニコルさんはカナダ人になっていた。3人目のお子さんが誕生していた。その日からお宅に泊めてもらったのだ。

ニコルさんのフィールドはカナダ北極圏。10代のときからすでに十数年の歳月をカナダ北極圏での探検に費やしていた。とくに水資源調査に力を入れていた。ウイニペグ滞在中、ニコルさんとは熱く語り合ったが、北極の話になると目の色が変わった。

ニコルさんのお宅には4日間、泊めてもらったが、その4日間というのは、この上もなく楽しいものだった。

「ニコルさん、今度はまた、違う大陸でお会いしましょう!」

といってウイニペグを離れるのだった。

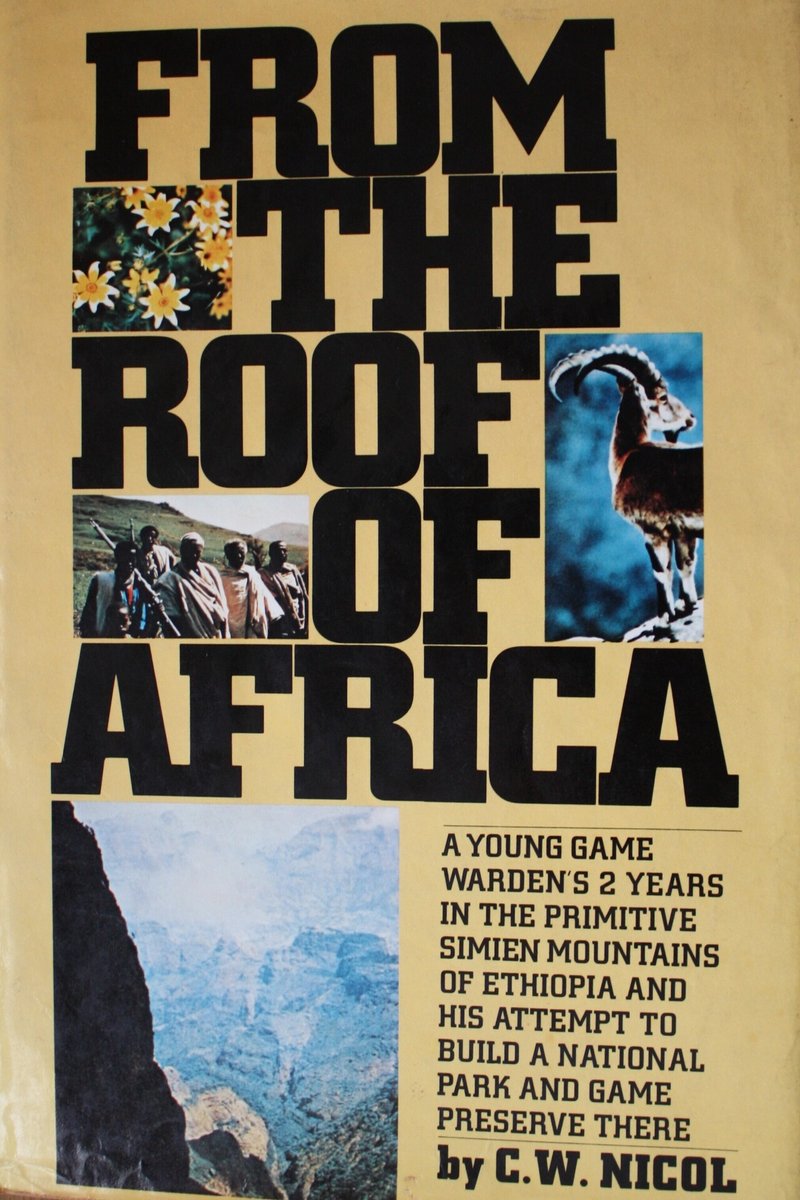

この本はニコルさんの処女作の『FROM THE ROOF OF AFRICA』。1971年にニューヨークの出版社から出版された。12ページにまたがって、賀曽利隆と前野幹夫との出会いが書かれている。1ページを使ってサインをしてくれていて、そこには1972年5月9日の日付が入っている。

1975年から1976年にかけての「沖縄海洋博」には、ニコルさんはカナダ館の副館長として来日された。その時は本部町の宿舎にニコルさんを訪ねた。すると「よく、来たねぇ!」と言って大歓迎され、夜は泡盛での酒宴になった。おおいに飲んだ挙句に「カソリさん、さー、走るよ!」といわれ、真夜中に、夜の本部の町を走るのだった。

C・W・ニコルさんとは永遠の別れになってしまったが、世界の各地で繰り返した出会いと別れは、いつまでも強烈な思い出となって残っている。

ぼくは20歳の「アフリカ一周」以来、「生涯旅人!」をモットーにして、50余年間、世界を旅しつづけているが、その一番の魅力は人との出会い、そして別れに尽きると思っている。

執筆者プロフィール

賀曽利 隆(かそり・たかし)

冒険家。1968年から69年にかけてのバイクでの「アフリカ大陸一周」が旅人人生のスタート。その後、バイクやヒッチハイクにより、「世界一周(71〜72年)」「六大陸周遊(73〜74年)」と立て続けに世界を巡る。

1975年に結婚するが、旅への意欲は衰えることはなく、赤ちゃんを連れてのシベリア横断アフリカへの旅、冒険家風間深志氏とバイクでのキリマンジャロ登頂への挑戦、サハラに魅せられて、パリ〜ダカール・ラリーにまで参戦した。一方、30歳を越えて初めて日本を一周。その後各年代での日本一周がライフワークとなっている。さらに、サハリン、インドシナ半島、韓国、中国と日本人がバイクで踏み込むことができなかったとろこへ果敢に挑む、まだ見ぬ地への思いは人一倍、地球上を自らの軌跡で塗りつぶし続ける。60歳代にして挑んだ、国内300日3000湯ツーリングは、1日10湯ペースでの温泉巡りでの日本一周、見事成功し、ギネスの認定を受けた。70代となった今も旅への意欲はますます盛ん。著書に『アフリカよ』(浪漫)『世界を駆けるゾ(20代編・30代編・40代編上・下巻)』(フィールド出版)など多数。