自己家畜化は誰のため?――私たちのこれからを考える (熊代亨:精神科医)

私たちにはどんな未来が待っているのでしょうか? 未来を考えることは、ひいてはメンタルヘルスの未来を想像することにつながるかもしれません。

私たちの未来、そしてメンタルヘルスの未来について、人間の自己家畜化という観点から、熊代亨先生にお書きいただきました。

約一年前(https://www.note.kanekoshobo.co.jp/n/n19a38bc33558)にも金子書房さんのnoteに書かせていただいた、精神科医の熊代亨です。

今回は、未来の精神医療と未来の人間についてイマジネーションをお届けしたく、再び文章をお届けしてみました。よろしければ、しばしお付き合いください。

【人間の自己家畜化というトピックをご存知ですか?】

精神科医としての私は、操作的診断基準と各種の治療ガイドラインを重視すること、精神保健福祉法を遵守することを第一に考えています。

でもそれは白衣を着ている時の話。社会をじっと見つめ、本やブログを書いている時には、現在の基準やガイドラインを離れ、過去を振り返ったり、未来がどうなっていくのかを想像したりするのが好きです。

そんな私が最近関心を寄せているのが、「人間の自己家畜化」というトピックスと、メンタルヘルスの未来についてです。

「人間の自己家畜化」と聞いて、SF作品にありそうな、自由や尊厳を奪われた悲惨な環境を連想する方もいらっしゃるかもしれません。そう連想されるのはSF作品のせいばかりではなく、日本語の「家畜」という響きも良くないのかもしれませんね。自己家畜化は、英語でself domesticationと書き、domesticationは語源的には「家に入る」といったニュアンスがあります。家畜だけでなく、ペットや観賞植物も含めてイメージするぐらいがいいのかもしれません。

近年、進化生物学の領域では、この自己家畜化がさまざまに議論されています。たとえば人間の居住地の近くで暮らしていたオオカミやヤマネコのうち、人間を怖がらず、一緒に暮らし、そうやって生き残った子孫が犬や猫へと進化したのは、まさに自己家畜化です。こうしたことがさまざまな動物で起こったというのですが、では人間自身は、いったいどれぐらい自己家畜化されてきたのでしょう?

人間の自己家畜化に触れた書籍のひとつ、『反穀物の人類史』によれば、人間の自己家畜化の歴史はホモ・サピエンス以前、火を使い始めた頃まで遡るといいます。どういうことかというと、人間は火を使うことで食べ物を効率的に摂取できるようになり、山野の環境を改変することで人間自身が適応しなければならない環境をも変え、その結果、人間自身も新環境に適したかたちに進化していった……とされるからです。

火の使用にともなう進化で目立つもののひとつが、人間の腸の長さの変化です。火を用いた調理で食べ物のバリエーションが増えただけでなく、消化の効率が高まり、より短い腸の長さで消化できるようになりました。腸は、神経細胞をたくさん必要としエネルギーをたくさん消費する高級臓器。その腸が短くて済めば、そのぶん神経細胞やエネルギーを他の臓器に回せます。人間が飛びぬけて大きな脳を持てるようになったのは火を用いた調理のおかげだ、とする研究者もいます。

もちろん人間の自己家畜化は火の使用の結果だけにとどまりません。集団同士の交易が盛んになり、やがて街や都市がつくられるようになりました。それに伴い、人間は今までよりたくさんの他者に出会い、より集まって生活するようにもなり、こうした変化も人間を新環境に適したかたちへと進化させていきました。

進化生物学者のジャレド・ダイアモンドによれば、結核などの有名な感染症の起源は、人間が都市や交易網を築き、家畜と暮らし始めた時期と一致するのだそうです。人口が密集し、交易網が広がり、他の動物とも共存する環境は、新しい病気が蔓延しやすい環境でもあります。天然痘やインフルエンザはまさにそのように蔓延しましたし、新型コロナウイルス感染症にしても、人口密集環境、グローバルな交易網、人と動物との接点が揃ったことでパンデミックたり得たのでした。そうした蔓延は病原菌の進化を促しただけでなく、それに対抗しなければならない人間側にも免疫上の進化を促しました。

また、人間同士が寄り集まって暮らす際にはメンタルだって変わっていかなければなりません。自己家畜化した生物には共通点があり、たとえば性差が小さくなる・犬歯が小さくなる・野生状態に比べて頭蓋骨や脳のサイズが小さくなる、等々があります。体内のホルモンや神経伝達物質にも変化がみられ、男性ホルモンの濃度が下がり、脳内で利用できるセロトニンの量は増加します。こうした傾向は人間も例外ではありません。

男性ホルモンの濃度が下がり、セロトニンの量が増えたことで、人間は、見知らぬ他人とも協力・協調しやすく、群れていても攻撃性や不安を抑えられる性質を獲得しました。これは、人間が文明社会を築くうえでものすごく重要だったはずです。たとえば私たちは満員電車に乗り合わせてもじっとしていられますし、パニックになることもありません。ひとつ前の駅でトラブルが発生し、安全確認のために電車が停止している間に凶暴になってしまう人もまずいないでしょう。ほとんどの人間にとって造作もないこの芸当は、自己家畜化が進み、ホルモン濃度やセロトニン濃度が変わった人間だからできることで、ほとんどの野生動物には耐えられないことです。

家畜化した犬や猫にも言えることですが、高密度な集団をつくっていられること、そのなかで共通のルールを守って暮らせること、攻撃性や不安を抑えられることは、動物としての人間の、本当は凄い性質なのです。

【とめどもない都市化と自己家畜化についていけない人は?】

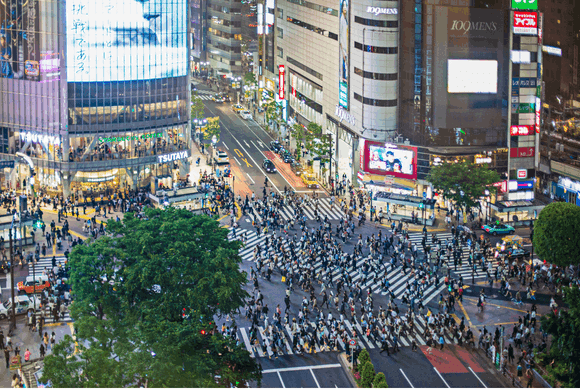

さて、国内外の統計によれば、その高密度な集団をつくっていられる人間が、近年はますます都市部に集まって暮らすようになっています。渋谷のスクランブル交差点の風景などは、その高密度っぷりを象徴するものだと言えるでしょう。

私たちは都市の利便性に浴すると同時に、より高密度化する都市に適応しなければならなくなり、ますます協力・協調できるように、群れていても攻撃性や不安を抑えられるよう、求められるようになりました。

では、そうした高まり続けるニーズに誰もがついていけているのでしょうか?

実のところ、ついていけない人も多いのでは……? と精神科医としての私は感じます。アメリカ精神医学会の診断基準(DSM-5)の手引きからの引用になりますが、たとえば、人が大勢いる場面で不安や恐怖を感じる社交不安症の人は、アメリカでは12か月有病率が約7%で、欧州での有病率の中央値が2.3%とされています。公共交通機関や広場、劇場や映画館などで不安や恐怖を感じる広場恐怖症は、毎年、青年と成人の約1.7%が診断されているそうです。限局性不安症やパニック症も含めれば、不安や恐怖が主な症状で、脳内で利用できるセロトニン濃度を増やすSSRI(セロトニン再取り込み阻害薬;抗うつ薬の一種)が有効な精神疾患の患者さんの割合は、かなりの数にのぼります。

こうした不安症群の患者さん達を診ていると、人間の自己家畜化が進み、利用可能なセロトニンの量が増えて攻撃性や不安を抑えられるようになったといっても、全員が全員、そうなったわけではないと思わずにいられなくなります。

また先進国では、発達障害(神経発達症群)の患者さんが増えています。勉学に支障を来す限局性学習症、座学やデスクワークに不向きな注意欠如多動症、コミュニケーションの難しさや特異な感覚で知られる自閉スペクトラム症などは、20世紀後半から広く知られはじめ、世界中で診断されるようになりました。人類の遺伝子が急に変わってしまったわけではない以上、そうした発達障害を新たに診断しなければならなくなったのは、ここ一世紀ほどの間に人間自身が適応しなければならない環境が変わり、その新環境に適応しきれない人が目立つようになったからではないでしょうか。

【環境は変わり続け、私たちの自己家畜化はどこへ行く?】

人間は、動物のなかでは群れて過ごせるほうですし、進化の一環として自己家畜化が進んでいたのも事実でしょう。とはいえ、人間のように寿命の長い生物の場合、選択や進化をとおして遺伝子レベルで性質が変わるには数千年から数万年、思いっきり短く見積もっても数百年といったスケールの時間が必要でしょう。

ところが近代からこのかた、人間は技術や制度を急速に発展させ続け、人間が適応しなければならない環境も変わっていきました。今も変わり続けています──進化の時間スケールからすれば、どう見ても早すぎるスピードで。

たとえば昭和から令和にかけて、日本社会も大きく変わりました。私たちはますます都市や新興住宅地に密集して暮らすようになり、昭和よりもずっと暴力や喧噪の少ない、清潔で安心できる暮らしを実現しています。また、人的流動性が非常に高まっているため、サービス業に限らず、ほとんどの職種で見知らぬ他人と協調すること、円滑にコミュニケーションできることが期待されてもいます。こうした環境変化は発達障害などがメンタルヘルスの問題として浮かび上がるようになった背景でもありますが、そのことを理由に、昭和以前に回帰すべきだと主張する人はほとんどいないでしょう。

そのうえ、スマホやスマートウォッチの普及、社会全体のIoT化が示しているように、私たちの暮らしはデジタルメディアによって根底から変わりつつあります。インターネット依存やゲーム症なども、変わりゆく環境によって浮かび上がるようになった、社会適応上の新しい課題だと言えます。

オンラインとオフラインの境目が無くなり、ゲーム的なインターフェースが家電の操作や仕事にまで潜り込んでいく近未来において、インターネット依存が問題だからインターネットをさせなければ良い、ゲーム症が問題だからゲームを断てば良いといった対応は、今後は難しくなっていくでしょう。私たちは既に、スマホやスマートウォッチを常時使いこなすことをとおして記憶面や情報面を強化し、いわば、サイボーグ化しています。そうしたサイボーグ化がARやVRの進歩によってますます進めば、それについていけない人々が新しい障害として臨床的に現れるようにもなり、新時代の人間に求められる性質や負わされた課題がどのようなものかを逆説的に私たちに教えてくれることでしょう。

かくして人間の自己家畜化は、そのスピードをあげながらますます進んでいきます。そこについていけない人々の嘆きや苦しみを生み出しながら。そうした未来を想像したうえで、皆さんならそれをどのように捉え、お考えになりますか?

私は、進歩に伴う変化は受け入れなければならないと理解しています。が、その変化のスピードがあまりに早く、たくさんの人を振り落としかねない現状はちょっと厳しすぎるのではないか、とも思わずにいられません。振り落とされる人々のことをもう少し考えて欲しい。それか、進歩が人を振り落としてしまわぬように何らかの配慮が為されて欲しい。そんな風に思いますし、精神科医はそのように社会に対して申し立てするのにふさわしい職業のひとつではないか、とも思うのです。

イノベーションの最前線にいる人から、「人にやさしく」というスローガンを耳にすることがあります。心から、そうであって欲しいと願わずにはいられません。本来、何千年何万年もかけて環境に適応し、進化してきた人間にとってやさしいイノベーションとはどのようなものでしょうか。あるいはイノベーションがどうしても人々を置き去りにしてしまうとしたら、どうすればイノベーションと「人にやさしく」を両立させられるのでしょうか。そういった議論がさまざまな立場から為されることを祈らずにいられません。

おもな参考文献:

日本精神神経学会『DSM-5 精神疾患の診断・統計マニュアル』医学書院、2014

ジェームズ・C・スコット 立木勝 (訳)『反穀物の人類史』みすず書房、2019

リチャード・ランガム 依田卓巳 (訳)『善と悪のパラドックス ヒトの進化と<自己家畜化>の歴史』NTT出版、2020

ジャレド・ダイアモンド 倉骨彰 (訳)『銃・病原菌・鉄 (上) (下)』草思社、2000

リチャード・C・フランシス 西尾香苗 (訳)『家畜化という進化 人間はいかに動物を変えたか』白揚社、2019

執筆者プロフィール

熊代亨(くましろ・とおる)

1975年生まれ。信州大学医学部卒業。精神科医。地域精神医療に従事しつつ、ブログ『シロクマの屑籠』にて現代人の社会適応やサブカルチャーについて発信し続けている。通称“シロクマ先生”。著書に『ロスジェネ心理学』(花伝社)、『「若作りうつ」社会』(講談社現代新書)、『健康的で清潔で、道徳的な秩序ある社会の不自由さについて』『何者かになりたい』(イースト・プレス)など。

▼著書