旅をした詩集(著述家・編集者・写真家:山本高樹) #流離人のノート 第8回

どこかへ旅に出る時は、必ず、一冊か二冊、本を持って行く。やっぱり、紙の本がいい。とはいえ、荷物はなるべく軽くまとめたいので、選ぶのはたいてい文庫本か、四六判くらいまでの本になる。

最初の海外渡航となった、中国からロシア、ヨーロッパを巡った時の四カ月間の旅では、以前別の文章にも書いたが、ロバート・キャパの『ちょっとピンぼけ』を持って行った。報道写真家の先駆けであった彼が、第二次世界大戦下のヨーロッパの戦地を旅して回った時の体験を綴ったこの本は、ユーレイルユースパスを利用してヨーロッパを巡りながら読むには、うってつけの一冊だった。

その後の旅でも、僕はどこを旅するのかに応じて、持って行く本を選ぶことが多かったように思う。二十代後半の頃、メキシコから中米諸国を三カ月ほどかけて旅した時は、ガブリエル・ガルシア・マルケスの『族長の秋』を選んだ。カリブ海に面した架空の小国で、二百年もの間君臨し続けた、残酷で孤独な独裁者の物語。文中に段落がほとんどない特異な構造の小説で、ぱっと見は読みづらく感じるのだが、しばらくすると、どっぷりと引き込まれる。今もこの本のページをめくると、海岸沿いの遊歩道のベンチでこの本を読んでいた時、目の前に広がっていた、カリブ海の淡く透き通るような青と、潮の匂いを思い出す。

東南アジアを旅していた時に読んだ、開高健の『歩く影たち』という短編集には、ベトナム戦争の時に記者として従軍した彼が見聞きしたベトナムの風物が、鮮やかな筆致で描かれていた。僕自身、この本にはかなり影響を受けてしまって、サイゴン(ホーチミン・シティ)では、本に登場したホテル・マジェスティックを訪ねたり、ショロン(中華街)をうろついたり、彼がうまそうに描写していたマッド・クラブ(泥蟹)を安く食べられる店はないかと探し回ったりした。

インド北部の山岳地帯、ラダック地方で、足かけ一年半にわたる長期取材に取り組んでいた頃、冬の数カ月間を現地で過ごした時には、光文社古典新訳文庫から出ていたドストエフスキーの『カラマーゾフの兄弟』を読んだ。文庫とはいえ、全部で五冊も持って行くのはかなり重かったが、海外での長期滞在で時間がある時こそ、こういう手強い大作にじっくり挑めるのでは、と思ったのだ。極寒の冬の夜、居候先の部屋で分厚い寝袋にくるまって、白い息を吐きながら読み耽るには、確かにぴったりの長編小説だった。

異国を旅している時、日本から持参した自分の本以外にも、日本語の本と出会う機会は、意外に多い。

有名な観光地などで日本人が比較的多く泊まる宿には、かつての宿泊客が読み終えて置いていった日本語の本が、ロビーの棚に並べられているのをよく見かける。今までの自分の経験だと、村上春樹の小説の文庫本の割合が、かなり多い。僕がこれまでに読んだ彼の作品のほとんどは、そうした宿に置かれていた本だったような気もする(自分で買って読んでいるのは、彼が翻訳を手がけた海外小説の方が多い)。ちなみに、日本人が大勢泊まる宿だと、以前は宮崎駿が描いた『風の谷のナウシカ』を全巻揃えているところが多かった気がするのだが、最近はどんなマンガが人気なのだろうか。

旅の途中で偶然知り合って仲良くなった人と、読み終えた本を交換したことも、何度かある。ミステリーやサスペンスなど、それまであまり読んでこなかったジャンルの作品に出会えたりするので、新鮮だし、暇つぶしにもなるのでありがたい。自分が相手に託した本が、その後、見知らぬ国々でどんな旅路を辿っていくのかを想像するのも、何だかワクワクさせられる。

ベトナムからカンボジアへと旅していた時、そうした本の物々交換で、一ノ瀬泰造の『地雷を踏んだらサヨウナラ』という本を手に入れた。フリーの写真家としてカンボジア内戦を取材中、クメール・ルージュの支配下にあったアンコール・ワットへ単身潜入を試みて、二十六歳の若さで命を落とした彼。この本を読んだ後にカンボジアとアンコール・ワットを訪れると、感慨がまったく違うものになる。カンボジアに赴く前にこの本に出会えたのは、ある意味、幸運だった。

読み終えた『地雷を踏んだらサヨウナラ』は、タイのバンコクで出会った別の日本人旅行者に譲った。もしかすると、今もあの本は、カンボジアやタイ、ベトナムのあたりを、行きつ戻りつしているかもしれない。

海外の書店で日本語の本を買い求めたことは、数えるほどしかないのだが、その中で、今も忘れられない一冊がある。

ネパールの首都カトマンズの中心部に位置する、タメル地区。格安の宿やレストラン、カフェ、ベーカリーなどがひしめく、バックパッカーなら誰もが知っている安宿街だ。

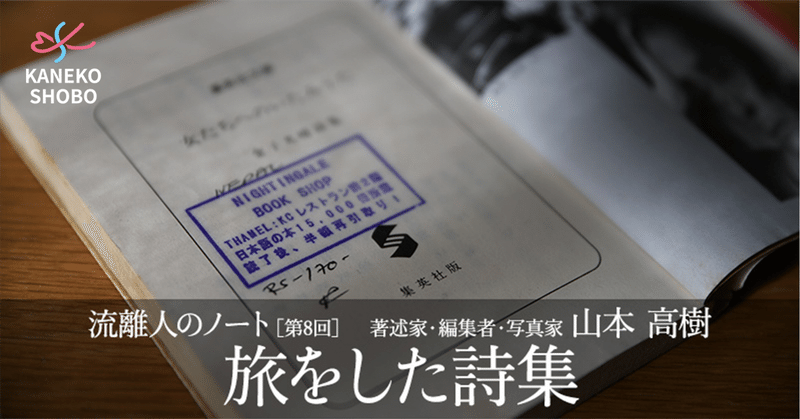

タメルには、日本語の古本を扱っている書店が何軒かある。当時、中国の上海からトルコのイスタンブールまで、大半の行程を陸路で移動する旅をしていた僕は、長い旅での暇つぶし用に、何か一冊、追加で見繕っておきたくなった。そこで、ナイチンゲール・ブックショップという古書店に行き、店内でたまたま目についた文庫本を買った。値段は、百七十ネパールルピー。当時のレートで日本円に換算しても、二百円しないくらいだったと思う。

それは、金子光晴の『女たちへのいたみうた』という詩集だった。彼の没後、一九九二年に刊行された選詩集で、彼の代表作が多数収録されている。詩集なら、長い旅のさなかでも、何度もくりかえし、噛みしめるように読み返せるだろう。そのくらいの軽い気持で、僕はその本を手に取ったのだった。

明治から昭和にかけて、波乱万丈の生涯を送った金子光晴は、多くの歳月を、東南アジアやヨーロッパでのあてどない放浪に費やした。その放浪の日々を晩年にふりかえってしたためた『どくろ杯』『ねむれ巴里』『西ひがし』の三部作は、紀行文の傑作として広く知られている。国と国との間を行き来する飛行機などはもちろん存在せず、気の遠くなるような日数を費やして、大海原を船で旅しなければならなかった時代の話だ。そうした漂泊の日々の思いを反映した詩も、この詩集には数多く収録されている。

買った詩集を宿に持ち帰り、部屋の寝台に寝転んで、ぱらぱらめくって読んでいると、ある詩のページで、指が止まった。『くらげの唄』という詩だった。

ゆられ、ゆられ

もまれもまれて

そのうちに、僕は

こんなに透きとほってきた。

だが、ゆられるのは、らくなことではないよ。

<中略>

僕? 僕とはね、

からっぽのことさ。

からっぽが波にゆられ

また、波にゆりかへされ。

<中略>

いや、ゆられてゐるのは、ほんたうは

からだを失くしたこころだけなんだ。

こころをつつんでゐた

うすいオブラートなのだ。

いやいや、こんなにからっぽになるまで

ゆられ、ゆられ

もまれ、もまれた苦しさの

疲れの影にすぎないのだ!

(金子光晴『くらげの唄』より一部抜粋)

最後の数行を目にした途端、ぎくりとして、息が止まった。「俺だけでなく、お前もまた、からっぽのまま波に揺られている、くらげみたいなものだよ」と、言い当てられたような気がしたのだ。

その時の僕は、確かに、からっぽだった。日本の社会の枠組に馴染めず、何者にもなれず、何ができるわけでもなく、それが自分の無知と無力さから来ることに目をそむけたまま、旅の時間に身を任せ、逃げて、ごまかしていたのだと思う。

半世紀以上も前に綴られていたその詩の一語一語に、僕は完全に打ちのめされて、それから数日の間、すっかり気分が落ち込んでしまった。でも同時に、この詩を作った金子光晴という詩人への、共感と興味も湧いた。今よりも何もかもがはるかに不便で困難だった時代の旅の日々を、彼はどのように生きて、書き残したのだろう、と。

半年間に及んだアジア横断の旅を終えた後、日本に戻った僕が、フリーランスのライターとしておぼつかない一歩を踏み出す決心をしたのも、今思うと、金子光晴の詩集に出会ったことが、少なからず影響していたのかもしれない。

カトマンズで買った『女たちへのいたみうた』は、今も家の本棚にある。ひさしぶりに取り出して、すっかり黄ばんでしまったページをめくり、『くらげの唄』を読み返してみた。タメルの喧噪、土埃、汗の匂い。あの旅の日々の感触が甦る。あの時も今も、自分は結局、何も変えられないまま、くらげのように波間に揺られ続けている。

【著者プロフィール】

山本高樹(やまもと・たかき)

著述家・編集者・写真家。2007年から約1年半の間、インド北部の山岳地帯、ラダックとザンスカールに長期滞在して取材を敢行。以来、この地域での取材をライフワークとしながら、世界各地を取材で飛び回る日々を送っている。主な著書に『ラダックの風息 空の果てで暮らした日々[新装版]』『ラダック旅遊大全』(雷鳥社)、『インドの奥のヒマラヤへ ラダックを旅した十年間』『旅は旨くて、時々苦い』(産業編集センター)など。『冬の旅 ザンスカール、最果ての谷へ』(雷鳥社)で第6回「斎藤茂太賞」を受賞。